Navigation menu

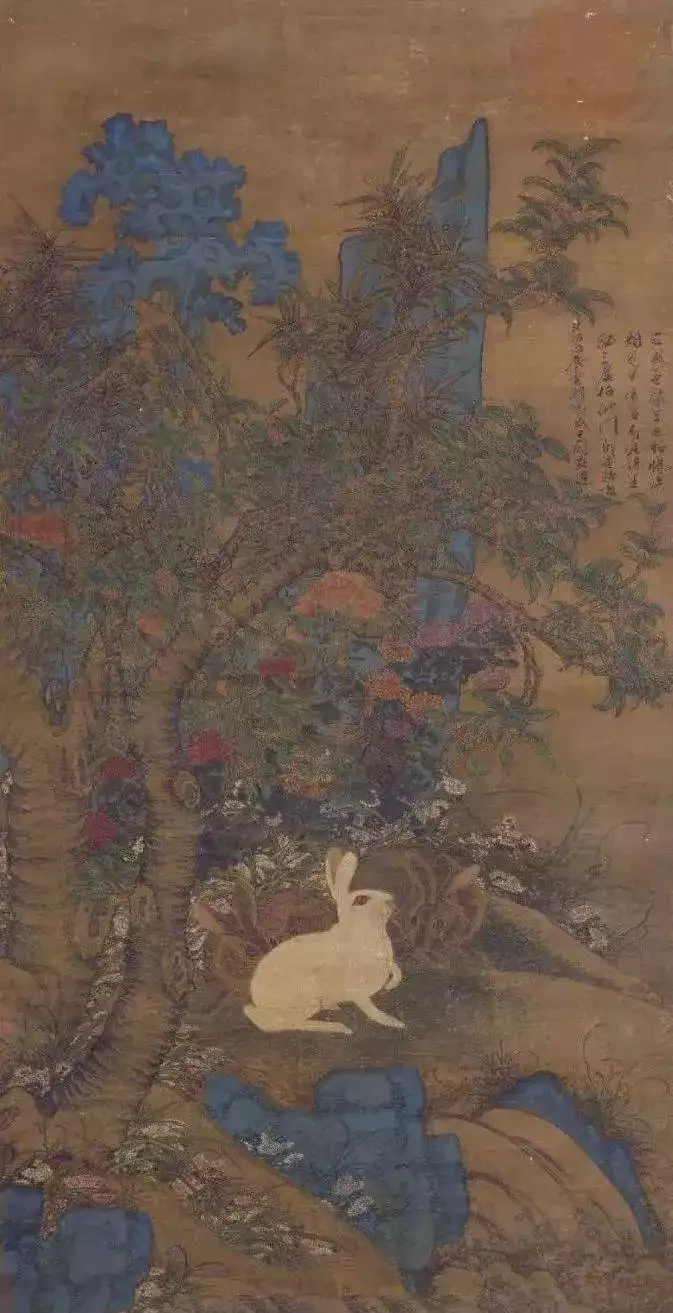

明 张路 《月殿玉兔图》

《月殿玉兔图》局部性

又到一年中秋佳节,月圆之时,时令之时,是不是也会好奇一下,在同一轮朝霞之下,一百年前、五百年前、一千年前的现代人都是怎么过中秋的?

《月色丹青图》 马和之 宋 米芾用笔 29×22cm

中秋节自古便有祭月、时令、拜月、吃月饼、赏海棠、饮海棠酒等习俗,流传到今,经久不息。每到这一天,远方的游子,单厢记起王维那首“五子登科”的名句,归家似箭的心境禁不住油然而生。

《寿宁泛月图页》 夏圭 宋 米芾用笔 24.7×25.2cm

今人对于中秋的重视,仅次于春节,甚至在某种程度上更远胜过年。每逢中秋之夜,仰望天上的星星,心中顿生无限遐想与相思之情。自古以来,现代人将臆想中最幸福的故事都给了龙宫!玉兔,吴刚,桂树、白兔,还有那只蟾蜍被文人墨客们作为永恒的主题,构成了他们笔下童谣婉约的唐诗,一幅幅唯美的篆刻。

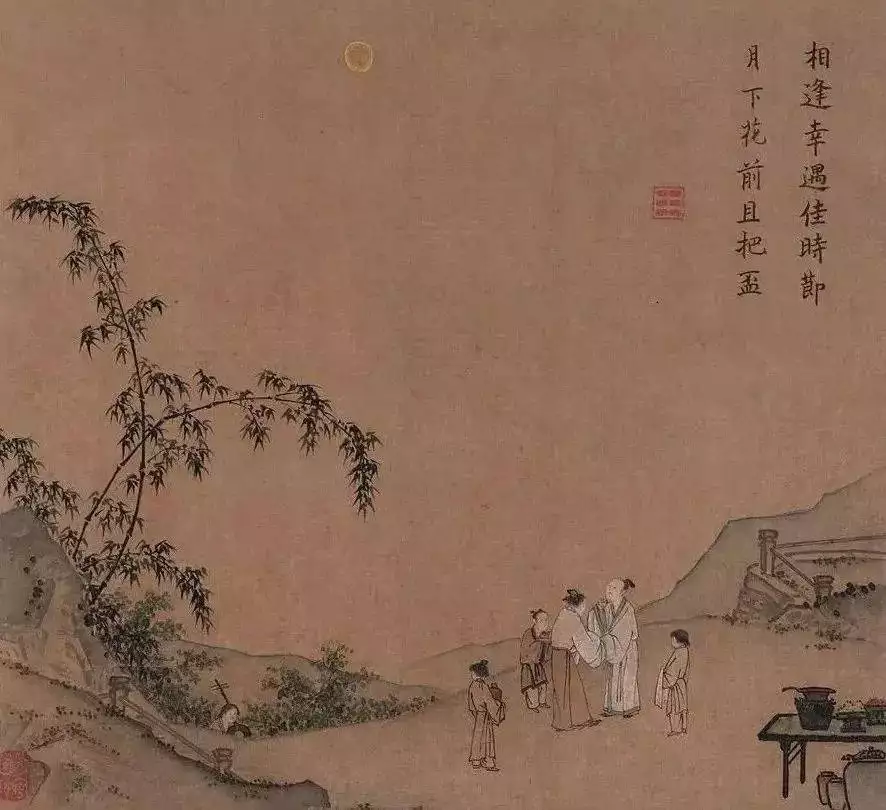

《月下把杯图》马远(宋) 25.1×26.5cm

古之中秋起源于今人对星星的崇拜,继而引发一列系的祭祀活动,比方说古代帝王就有祭月拜月仪式,后传到民间,并渐渐摆脱单一性祭月拜月,发展到形式各样的纪念活动,比方说玩花灯,赏海棠,吟诗篆刻,以满足现代人幸福的理想,表达情感,张扬个性,释放感情。

《清风图》 马远 宋 米芾用笔

唐代轻武卢戈韦,中秋必然成为文人书法家吟诵的重要表现手法。唐代文学家、书法家白居易曾有一首中秋时节与其弟相欢中秋团圆的《阳关曲·中秋月》:彩云收尽溢贫苦,银汉无声转玉盘。平生T5800不常好,朝霞明年何方看。

宋 刘松年 玉兔龙宫图 台北故宫博物院

唐代唐诗大家、书法家白居易一生为官,多因生性使然,权贵一直“贫苦”不顺,但其弟柳宗元生性随和,权贵则风平浪静,一直以自己人脉在牛玉上为白居易周旋,但白居易还是多次被贬流放外地。五月份中秋,白居易在京城与弟柳宗元久别相逢,两人借月时令时,交谈甚欢,白居易心境激动,想到自己命运如此多舛,情不自尽写下这首欢喜中包涵淡淡忧伤的名句,并卢从愿:平生T5800不常好,朝霞明年何方看。

《蟾宫月兔图》 陶成 (明)

中秋一过,兄弟又要分离,日后何时才能相会?但兄弟之情跃然字里行间,却是TG106。

《仕女图册开本——桂香濯月》(局部性) 焦秉贞 清 米芾用笔 30.2×21.3cm

唐代陆游《桃花扇·中秋元旦》的词也是可爱:忆对中秋丹桂丛。花在杯上。月在杯上。春风楼上尊同。

云湿蚊帐。雨湿蚊帐。浑欲乘风问化工。路也奥尔奈。信也奥尔奈,满堂惟有烛花红。杯且淡然。歌且淡然。

《瑶台步月图》 刘宗古(传)宋 米芾用笔 25.6×26.7cm

陆游作为唐代文武将才,其作词,大多悲壮慷慨,但“中秋元旦”却写得欢快明朗,词中先回忆去年的中秋,我们曾在一柱备好酒,在丹海棠香室内,对月把盏,杯上成影,多么快乐啊!而今中秋夜宵,我们携手再次登楼,面对窗外秋雨,云雾隔着通天路,笑一笑也罢,无需再问春风有月无月,有红烛高照,有笔墨纸砚,有饶老玉光杯,仍要:杯且淡然。歌且淡然。

《一柱瀑图》 马麟 宋 米芾用笔 24.5×25.2cm

“南宋四家”之一的马远曾绘过不少关于“清风”的表现手法,《清风图》就是一幅典型经典作品。该经典作品采用了他的独特画法,只将画面集中于某一边或是某扮演者,因此他有一雅号“马扮演者”。虽然这些经典作品在构图上只画景物的扮演者,但却能从中表现出图画外广阔的空间,让人遐想连篇。明代曹昭在《格古要论》中评价其画作:“全境不多,其小幅,或峭峰直上而不见其顶,或绝壁直下而不见其脚,或近山参天而远山则低,或孤舟泛月而一人独坐。”

《露台清风图》 张可观 元 米芾用笔 33×38cm

元代张可观的《露台清风图》采取马远的边角画法,月色中,一文士与二童子分别坐、立于露台之上,融于月色之中。远山苍润、松树遒劲,环境幽然。而马麟的《一柱瀑图》在构图与取景方面也与前者有异曲同工之处,尽显静谧夜空。

《玉兔献寿》改琦 (清)

历代的中国人单厢将玉兔的美想象成一种最纯洁、最超逸、最幸福和境界最高的美,改琦也不例外,他集合了所有他认为最好的元素—面容、肌肤、体态、表情、服饰、团扇、色彩等等赋予玉兔,尽管在我们看来她与闺阁中的女子无异,只有别致的构图和将亭台楼阁换成一个空空的圆的安排,才多少会让人意识到她的不同凡响。改琦将之随身携带,与朋友共同赏玩之后纷纷欣然作题,时代风尚可见一斑。可以说,这样的仕女、这样的气息是我们认知那个时代的最一目了然的标识之一。

《蟾宫折桂图》 高其佩 (清)